企業が知っておくべきハラスメント相談窓口設置のポイントを弁護士が解説

1.ハラスメント相談窓口設置の法的義務と企業のリスク

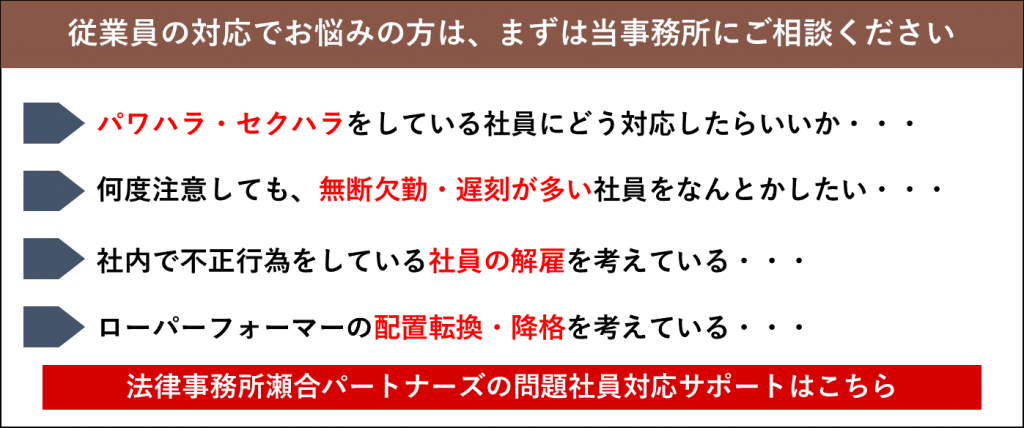

労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)により、大企業では2020年6月1日から、中小企業についても2022年4月1日から、ハラスメント防止のための措置が義務化されました。

この中には「ハラスメント相談窓口の設置」も含まれています。厚生労働省の指針では、相談窓口を定め、従業員に周知すること、相談担当者を明確にすること、必要に応じ外部窓口を活用できること等が示されています。

窓口を設けなかったり、形骸化している場合、労働局からの是正指導や企業名の公表といった行政リスク、損害賠償責任を負う法的リスク、また企業ブランドの毀損や採用難・人材流出といった経営リスクにつながります。

したがって、形式的な設置にとどまらず、実効性ある運用が不可欠です。

2.相談者が安心して利用できる窓口の構築

相談窓口は「安心して利用できる」ものでなければ機能しません。

まず、匿名性や秘密保持が徹底され、相談を理由とした不利益取扱いを受けない旨を社内規程で明記し、従業員に周知する必要があります。

また、相談担当者が中立的立場にあることが重要です。直属上司など利害関係がある人物が窓口担当となると、相談をためらうケースが生じます。複数の担当者を配置し、性別や役職を選べる体制にすることも望ましいでしょう。

さらに、相談対応者にはハラスメントの定義や聞き取りの方法、心理的配慮、記録管理などに関する研修を行い、相談内容の記録・保存を適切に行うことが重要です。従業員に窓口の存在を周知徹底し、利用方法を明確に伝えることも欠かせません。

3.外部窓口の活用と効果

内部窓口に加えて、外部の専門機関を相談窓口として併設することには大きな意義があります。

従業員にとって社外の第三者に相談できる安心感があり、相談件数の増加や早期発見につながります。

また、弁護士や社会保険労務士などの専門家であれば、法的視点や実務知見に基づいた対応が可能です。

外部窓口の活用には、すべてを委託する「委託型」、社内と外部を併用する「ハイブリッド型」、相談者に選択肢を与える「併設型」などの方式があります。選定の際は守秘義務体制、専門性、信頼性、コスト、柔軟性をチェックすることが必要です。もっとも、最終的な判断や処分は企業の責任であるため、外部任せにせず、内部体制と連携して運用することが大切です。

4.相談後の適切な対応と再発防止

相談を受けた後は、初動対応と事実調査を適切に行い、公正な手続を経て対応を決定する必要があります。

相談内容の聴取にあたっては、相談者の希望や安全に十分配慮し、匿名性の尊重や加害者との接触回避も検討します。

その後、証拠収集や関係者聴取を行い、中立的な調査体制を整えることが望まれます。

調査結果を踏まえて、懲戒処分や配置転換、教育指導などの措置を講じます。

処分にあたっては比例原則・平等原則を考慮し、過去の事例との整合性を確保する必要があります。

さらに、被害者・加害者双方へのフォローや、職場全体への啓発活動を継続することで、再発防止を図ります。定期的な制度見直しやアンケート調査により、相談窓口の機能を検証・改善することも重要です。

5.まとめ

ハラスメント相談窓口の設置は、すべての企業にとって法的義務であり、実効性ある運用が求められます。

安心して相談できる環境を整備することで、従業員の信頼を得るとともに、企業リスクを最小化することが可能です。

外部窓口の活用や、相談後の迅速かつ適切な対応、再発防止策を徹底することにより、健全な職場環境を構築することができます。