「団体交渉中の解雇と不当労働行為該当性(動機の競合) ~NPO法人エス・アイ・エヌ事件(広島高裁令5.11.17)~」

目次

第1 はじめに

実務において、労働組合と団体交渉中の組合員に解雇事由が認められたとき、会社として、不当労働行為の該当性を危惧するあまり、解雇の意思決定を躊躇することがあると思われます。そこで、そのような場合に意思決定の拠りどころとなり得る判断枠組みを示した近時の判例をご紹介します。

第2 NPO法人エス・アイ・エヌ事件(広島高裁令5.11.17)

1【事案の概要】

被告補助参加人(地域ユニオン。以下「参加人」という。)は、原告(特定非営利活動法人エス・アイ・エヌ)が、参加人に単組加盟した特定非営利活動法人エス・アイ・エヌ労働組合(以下「本件組合」という。)の組合員であるA(以下「A」という。)及び執行委員長であるC(以下「C」という。)を解雇したこと(以下、それぞれ「A解雇」「C解雇」という。)について、処分行政庁(広島県労働委員会)に対し、救済命令の申立てをしました。本件は、原告が、本件救済命令の取消しを求めた事案です。

(1) 前提事実

① 原告について

ア.原告は、就労継続支援B型事業「D」(以下「事業所D」という。)、就労継続支援B型事業「E」(以下「事業所E」という。)及び地域活動支援センターⅡ型事業「F」(以下「事業所F」という。)の3つの事業所を運営している特定非営利活動法人です。

イ.平成28年以降、G(以下「G前理事長」という。)が原告の理事長を、甲野太郎(以下「甲野理事長」という。)が副理事長を、H(以下「H理事」という。)、I(以下「I理事」という。)他2名が理事を務めていましたが、令和3年4月以降は甲野理事長が理事長を務めています。

ウ.令和3年4月までは、「事業所D」の管理者をAが、サービス管理責任者をCが、「事業所E」の管理者兼サービス管理責任者をI理事がそれぞれ務めていました。

エ.原告では、通勤手当の支給については、各職員が申請した生活の本拠地及び通勤手段を各事業所の管理者が取りまとめ、H理事が経営する社会保険労務士事務所(以下「本件事務所」という。)において通勤手当として認定した額を支給していましたが、申告した通勤経路や通勤に要する費用が職員の通勤実態と整合しているか否かを確認する体制は講じられていませんでした。

② 本件組合について

本件組合は、令和2年9月11日にC,Aらにより結成された労働組合であり、令和3年3月15日、労働組合である参加人に単組加盟しました。

③ 原告の就業規則及び賃金規程

ア.就業規則(以下「規則」という。)

原告の規則には、以下の規定が定められています。

・規則27条:業務上必要があるときは職員に対し就業場所の変更を命じることがあり、職員は正当な理由がない限りこれに従わなければならない。

・規則32条:職員は、規則に定めるもののほか、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに、相互に協力して職場の秩序を維持しなければならない。

・規則33条:職員は常に同条各号の事項を守り業務に精励しなければならない。

6号「業務組織に定めた分担と法人の諸規則に従い、上長の指揮の下に、誠実、正確、かつ迅速に職務にあたること」

7号「自己の業務上の権限を超えて専断的行為を行わないこと」

17号「他の職員の業務を妨害し、または職場の風紀・秩序を乱さないこと」

・規則49条:同条の「各号の一に該当する場合には懲戒解雇に処する」

5号「故意又は重過失により災害又は営業上の事故を発生させ、法人に重大な損害を与えたとき」

10号「第32条から第43条までの規定に違反した場合であって、その事実が悪質又は重大なとき」

イ. 賃金規程(以下「規程」という。)

原告の規程には、以下の規定が定められています。

・規程12条:通勤手当を別紙のとおり支給する旨規定し、同別紙は、自転車を使用する常勤職員に支払われる通勤手当については通勤距離ごとに限度額を定め、公共交通機関利用者については当該公共交通機関の6か月分定期券の1か月分相当額が支払われる。

④ A解雇

ア. Aは、平成28年7月1日に原告に就職し、「事業所D」で勤務を開始しました。Aは、同日の時点では自宅から「事業所D」まで公共交通機関を利用して通勤しており、同通勤に要する6か月分の定期代を1か月分に換算した金額の通勤手当(以下「本件通勤手当」という。)を受給していました。

イ. Aは、平成30年11月23日に転居し、転居後の自宅から「事業所D」までの通勤手段を自転車に切り替え、令和2年7月に更に転居した後も、同年11月まで自転車通勤を続けていたため、規程によれば、通勤距離ごとの限度額に従った金額に通勤手当が減額されるはずでした。しかし、Aは、「事業所D」への自転車勤務を開始した平成30年11月23日以降も、同年12月分から令和2年12月分までの本件通勤手当を受給し続け、本件通勤手当の額と本来受給できる通勤手当の額との差額は合計50万2200円にのぼりました。

ウ. 原告は、令和3年3月5日、懲戒委員会を開催した上で、同月10日、Aに対し、本件不正受給が規則49条5号所定の懲戒事由に該当することを理由として、同月17日までに始末書及び退職届を提出して退職することを求め、同日までに退職届を提出しないときは解雇することを内容とする退職勧奨の懲戒処分を行いました。

エ. 原告は、Aが同日までに退職届を提出しなかったため、同日付けでAを懲戒解雇しました。

⑤ C解雇

ア. Cは、平成30年9月1日に原告に就職し、「事業所D」で勤務を開始しました。

イ. 原告は、令和3年4月1日、Cに対し「事業所E」のサービス管理責任者として勤務することを内容とする配転命令(以下「本件配転命令」という。)を行いました。

ウ. 原告は、同年6月7日に懲戒委員会を開催した上で、同月8日、Cに対し、同人が本件配転命令を正当な理由なく拒否して規則32条、33条6号、7号及び17号に違反しており、規則49条10号所定の懲戒解雇事由に該当するが、諸般の事情により同日付けで即時通常解雇する旨が記載された解雇通知書を交付して、Cを解雇しました。

(2) 救済命令の内容

処分行政庁は、A解雇及びC解雇が労働組合法(以下「労組法」という。)7条1号及び3号の不当労働行為に該当するとして、原告に対し、以下の救済命令を発しました。

『A解雇及びC解雇をなかったものとして原職又は原職相当職に復帰させ、同人らに対し復職までに得たであろう賃金相当額及び遅延損害金を支払うことを命じるとともに、① A及びCに対し両名の解雇が不当労働行為であると認められたこと及び今後このような行為を繰り返さないことが記載された文書を交付することを命じる。』

原告は、本件救済命令に係る命令書の交付を受けた令和4年7月1日から30日以内である同月21日、本件訴訟を提起しました。

2 本件の主な争点

(1)A解雇の不当労働行為該当性

(2)C解雇の不当労働行為該当性

3 一審(広島地裁令和5年3月27日判決)

(1)争点(1)(A解雇の不当労働行為該当性)

ア.A解雇が労組法7条1号又は3号の不当労働行為に該当するというためには、原告に不当労働行為の意思、すなわち反組合的な意思又は動機があったと認められる必要があるところ、A解雇が合理性や相当性を欠くことが明らかな場合には、原告に上記のような意思又は動機があったことを推認し得るものといえる。

(ア)Aは、「事業所D」から、平成30年11月23日以降、約2年もの間、総額50万2200円の通勤手当を不正に受給した。

「事業所D」の令和元年度の年間収入は約2700万円であったものの、・・・、「事業所D」は、特定非営利活動法人の運営する事業所である上、当時、障害者の就労継続支援施設としての事業を運営していくためには職員を増やすべきところを、収入の少なさからあきらめざるを得ない収支状況にあったといえるから、その収入の性質からしても、上記受給は「原告に重大な損害を与えた」と評価するに足りる行為といえる。また、Aは、・・・本件不正受給が本来許されないものであることを認識しながら、通勤手当が減額される事情を秘して本件通勤手当を受給し続けたといえる。そうすると、原告が、本件不正受給が規則49条5号の「故意又は重過失により災害又は営業上の事故を発生させ、法人に重大な損害を与えたとき」に該当すると判断したことについては十分な理由がある。

そして、Aが「事業所D」の管理者としてその会計処理や従業員業務の管理を行っており、特に金銭面の透明性や従業員の模範となることが求められる立場にあったこと、Aは、懲戒委員会において反省していることが懲戒処分選択の有利な情状となる旨の説明を受けていながら、反省はしておらず、本件不正受給額の返還や降格願の提出は反省の態度の顕れではない旨弁明し、反省の態度を全く示していないことからすれば、原告が、Aとの雇用関係を継続しても本件不正受給のような悪質な行為が繰り返される可能性があるため、Aとの信頼関係は破壊されるに至ったと考えるのも無理はないから、・・・、Aには懲戒委員会における弁明の機会を与えられていることや退職勧告による自主退職の機会も付与していることも踏まえると、原告がAを解雇することが相当性を欠くとまではいえない。

(イ)Aは、本件不正受給について事情聴取を受けた後に返還しているにすぎないのであるから、当該返還行為は解雇事由の要件該当性ではなく、相当性において考慮されるべき事情であり、かつ、原告は、・・・Aが本件不正受給相当額を返還していることをAに有利な情状として斟酌して退職勧告をすることとしているのであるから、当該返還行為を考慮してもなお、A解雇が相当性を欠くことにはならない。

(ウ)よって、A解雇は合理性、相当性を欠くことが明らかであるとまではいえず、この点から、原告の反組合的意思又は動機を推認することはできないというべきである。

イ.原告側の言動等の事情から、A解雇に関して原告に反組合的意思又は動機があったと認められるかが問題となる。

(ア)確かに、G前理事長が本件不正受給の発覚により開催されることとなった緊急理事会の前に原告の理事らに対して送付した「Aさんの福祉、共同の世界で働く上での資質の欠如について」と題する文書(以下「G文書」という。)は、・・・G前理事長が思うAの問題行動を41ほど列挙した上で、一定の条件の下でAを解雇することを提案するものであり、上記の記載は「自己中心的な振舞い」及び「正義と倫理に反する行為」の一例として挙げられているものである。そうすると、G文書は、A個人の行動を列挙することによりAの解雇が相当であるとの考えを示したものにすぎないといえるから、上記の記載をもって、G前理事長が組合活動を嫌悪していたと認めることはできない。

(イ)令和3年4月15日には職員配置状況等を広島市に報告しなければならない原告としては同年3月中にAの処遇を決めなければならなかったとの事情があったことが認められるから、本件不正受給問題発生から約2年余り後にAを解雇したことや、事情聴取から解雇までが2か月弱、懲戒委員会設置から解雇までが約13日であったことをもって、原告が組合活動を嫌悪していたということはできない。

(ウ)よって、被告が主張する原告側の言動等からも、原告が反組合的意思又は動機を有していたと認めるには足りず、そのほかに同意思又は動機を有していたと認めるに足りる事情はない。

ウ.以上より、A解雇に係る原告の不当労働行為の意思は認められない。

また、仮に、前記イの原告側の言動等から、原告が本件組合を嫌悪していたことが否定できないとしても、前記アで説示したところによれば、A解雇は、本件不正受給が悪質なものであったにもかかわらず、Aに反省の態度が見られず、信頼関係が破壊されたこと等を主な理由としてされたというべきであり、本件組合への嫌悪が決定的な動機となってされたものとは認められない。

よって、いずれにしても、A解雇が不当労働行為に当たるということはできない。

(2)争点(2)(C解雇の不当労働行為該当性)

ア. C解雇の合理性、相当性を検討するに、・・・、①本件配転命令は、令和3年3月17日付けのA解雇に伴い「事業所D」のサービス管理責任者にI理事を充てざるを得ず、その結果、他に唯一サービス管理責任者の資格を持つCを「事業所E」に配置する必要性があったための措置であったこと、②原告は、同年4月5日の参加人との団体交渉や同月21日の協議において、いきなり配転を行うと職場の状況や利用者の混乱を招くというCの意見を尊重して、本件移行期間を設けることを合意し、職員の異動に関する周知文書を「事業所D」の利用者及びその保護者に対して配布していたこと、③同年3月の配置転換の内示及び同年4月1日の本件配転命令に反対し、原告側の説得等を受けて一度は本件配転命令を前提とする本件移行期間について合意したCが、再び本件配転命令に従うことを拒否し、原告が同年5月20日、24日、27日及び28日に繰り返し説得を続けたにもかかわらず、さしたる合理的理由も述べないまま、本件配転命令を明確に拒絶し続けたこと、④原告には、Cを「事業所D」のサービス管理責任者を別途雇用するだけの資金的余裕がなかったこと、⑤本件配転命令後のCの地位は従前と同様、就労継続支援B型事業所のサービス管理責任者であり、「事業所D」と「事業所E」の距離も約1.5キロメートルと近接していることなどの事実や事情が認められる。

これらの事実や事情を踏まえれば、Cの強硬な本件配転命令拒否の態度を受けた原告が、雇用関係の基礎となる信頼関係が破壊されたとして、Cを通常解雇とすることが合理性、相当性を欠くとまではいえない。

イ.以上のとおり、C解雇は合理性、相当性を欠くことが明らかであるとまではいえず、この点から原告の反組合的意思又は動機を推認することはできないところ、原告側の言動等から原告が反組合的意思又は動機を有していたと認めることができないことは、前記・・・と同様である。また、仮に、原告側の言動等から原告が本件組合を嫌悪していたことが否定できないとしても、前記・・・で説示したところによれば、C解雇は、Cがさしたる理由もなく本件配転命令を強硬に拒否し、雇用関係の基礎となる信頼関係が破壊されたこと等を主な理由としてされたというべきであり、本件組合への嫌悪が決定的な動機となってされたものとは認められない。

よって、いずれにしても、C解雇が不当労働行為に当たるということはできない。

4.第二審(広島高裁令和5年11月17日判決)

第二審もおおむね一審判決の判断をそのまま維持しました。

(1) 被控訴人は、本件組合の執行委員長であり、Aと同様、その言動を問題視していたCに対しても、後のC解雇に際して、前記・・・のとおり、本件配転命令に応じないとして直ちに解雇、懲戒その他の処分をすることなく、本件移行期間について協議するなど、本件配転命令に任意に応じてもらうよう説得を続けていること、A解雇及びC解雇では懲戒委員会に本件組合又は控訴人補助参加人からの外部委員も加えていることに照らしても、被控訴人がAの組合活動を重視して、又は本件組合を排除しようとする意思でA解雇を決定したとは考え難い。

(2) 当審における控訴人の補充主張に対する判断

ア.A解雇の不当労働行為該当性について

令和2年4月以降、Aは管理者として従業員の申告内容を取りまとめて通勤手当の適正支給を図るべき立場にあったにもかかわらず、一貫して反省しない旨明言し、被控訴人との信頼関係を回復させようとする姿勢を見せていないことなどに照らせば、返還による損害の回復があったこと、被控訴人又は本件事務所による通勤手当の要件確認が徹底されていなかったことを踏まえても、本件不正受給の情状は悪質と言わなければならない。

イ.C解雇の不当労働行為該当性について

本件配転命令は、A解雇に伴う人員の再配置の必要性に基づくものであったこと、配置転換に当たっては団体交渉や協議が行われ、Cの意見を踏まえて本件移行期間も設けられたこと、しかし、本件移行期間を経て配置転換に応じる旨合意したCが、一転本件配転命令に従うことを拒否し、被控訴人が繰り返し説得を続けたものの翻意するに至らなかったこと、「事業所D」と配転先の「事務所E」までの距離は約1.5㎞と近接していることなどに鑑みれば、被控訴人が雇用関係の基礎となる信頼関係が破壊されたとして、Cを通常解雇することが合理性、相当性を欠くものということはできないし、C解雇が反組合的意思又は動機に基づくものとも認められない。

第3 本判決の意義

1.本件の初審命令及び判決

本件は、労組法7条1号「故をもって」の解釈問題として論じられる、いわゆる不当労働行為意思の有無が問題となった事案です。

本件の初審命令は、争点(1)(2)のいずれについても、解雇無効を前提に(ただし、争点(2)のうち、配転命令については有効と判断)、不当労働行為意思の存在を肯定したのに対し、一・二審判決は、解雇有効を前提に、不当労働行為意思の存在を否定しました。

2.不当労働行為意思の要否

これまで、「故をもって」とは何か(それは「不当労働行為意思」として要件とされているものなのか)が議論されてきました。

この点について、学説は大きく以下のとおりに分かれています。

① 使用者の主観的な意思(反組合的な意図・動機)であり、不利益取扱いの成立のための要件であるとするもの(必要説)

② 組合加入・組合活動等と不利益取扱いの間の客観的な因果関係を意味するものであり、不当労働行為意思は要件ではないとするもの(不要説)

この点に関して、荒木教授は、次のように論じています。

『理論の外観上の対立にもかかわらず、実質的に両者の相違はほとんどないといってよい。すなわち、労働行為意思不要説は、「故をもって」とか「理由として」という文言は、労働者の行った労働組合の正当な行為等と不利益取扱いに当たる使用者の行為との因果関係のことであり、不当労働行為意思は不要であるとする。これに対して、不当労働行為意思必要説も、不当労働行為意思の直接的証拠を必要とするものではなく、「反組合的意図ないし動機」は、間接事実(=諸事情)から推認される意思でよいとするからである』(荒木771頁)。

3.理由(動機)の競合と不当労働行為の成否

労働組合・労働者と使用者の双方の主張・立証のなかで、使用者が不利益取扱いをした理由(動機)が複数考えられる状況(例えば組合委員長の配転について「組合員であること」と「業務上の必要性があること」の2つの理由が考えられること)を「理由(動機)の競合」といい、この場合にどのような基準で不当労働行為意思の認定を

行うかについて、見解が分かれています。

① 決定的動機説・実務

組合員であることなど不利益取扱い禁止事由と使用者側が主張する正当化事由(業務上の必要性など)のいずれが決定的(優越的)な動機であったかにより判定すべきとする立場

② 相当因果関係説

不利益取扱い事由(組合員であること等)がなければ不利益取扱いはなされなかったのかにより判定すべきであるとする立場

なお、労働委員会や裁判実務は、決定的動機説を採っているといわれています(荒木773頁)。

また、菅野教授は、「著者(菅野)は、都労委・中労委での二十数年の審査実務において、反組合的動機と正当化理由の双方が十分に認められるという「動機の競合」の事例には遭遇しておらず、多分に講学上の設例と感じている」とのコメントを述べています(菅野1145頁)。

4.参考判例

(ア)決定的動機を重視するもの

①【第一学習社事件・広島高判昭60.1.25、最二小判昭61.3.7】

「控訴人会社が解雇理由として主張する被控訴人らの無断欠勤やそのほかの行為には相当でないものがあるけれども、それは会社が不当労働行為意思をもって被控訴人らを配転し、また、会社が被控訴人らの原職復帰を信義則に反して拒否するなど組合活動に対する異常な対策から派生したものが多分に存するのであり、彼此考慮すると、本件解雇の決定理由は前記の点にあり、換言すれば、解雇の決定的動機は不当労働行為意思にあったということができる」

②【東京急行電鉄事件・東京地決昭25.5.11】

「不当解雇が成立するためには、不当解雇意思が解雇に対して決定的原因を与えたことが要件とされるのであり、被解雇者が懲戒事由その他の解雇基準に該当するか否かという客観的事実は不当解雇を認定するための一資料に過ぎないものといいうる」

③その他の判例として

【JR東日本事件・東京高判平11.2.24。スター・タクシー事件・福岡高判昭41.2.24】

(イ)相当因果関係で足りるとするもの

【スター・タクシー事件・福岡地判昭39.4.10】

「正当な組合活動をしたこと又は労働組合に対する支配介入の意図と解雇との間に相当因果関係が存在するときは、他に解雇理由があったとしても当該解雇は不当労働行為としてその効力を否定するのが相当と解される」

(ウ)不利益取扱いを正当化する事由があれば、不当労働行為の成立を認めないもの

【神戸製鋼所事件・大阪高判昭32.8.29】

「労働者が行う労働組合の正当な行為とは全く関連性のない事項に亘る労働者の使用者に対する個人的背信行為が就業規則の懲戒解雇事由に該当するとき当該犯則労働者に対し懲戒手続を開始するにつき別段の制限が就業規則に定められていない限り、使用者は何時でも懲戒権を行使し得べく、右犯則労働者個人としては隅々自己が正当な組合活動を活発に行ったからというて、使用者の不当労働行為を理由に懲戒処分の効力を否定することは許されない」

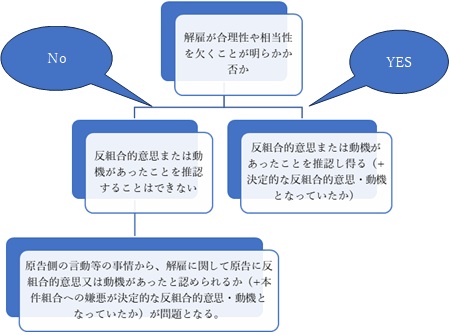

5.第一審判決の判断枠組み

ここであらためて、第一審判決の判断枠組を振り返ってみます。

ア.「A解雇が合理性や相当性を欠くことが明らかな場合には、X法人に上記のような意思または動機があったことを推認し得るものといえるところ、A解雇は合理性、相当性を欠くことが明らかであるとまではいえず、この点から、X法人の反組合的意思または動機を推認することはできないというべきである」

「そこで、原告側の言動等の事情から、A解雇に関して原告に反組合的意思又は動機があったと認められるかが問題となる」

「以上より、A解雇に係る原告の不当労働行為の意思は認められない。

また、仮に、前記イの原告側の言動等から、原告が本件組合を嫌悪していたことが否定できないとしても、前記アで説示したところによれば、A解雇は、本件不正受給が悪質なものであったにもかかわらず、Aに反省の態度が見られず、信頼関係が破壊されたこと等を主な理由としてされたというべきであり、本件組合への嫌悪が決定的な動機となってされたものとは認められない。

よって、いずれにしても、A解雇が不当労働行為に当たるということはできない。」

イ.これをまとめると、次のとおりになります。

①解雇が合理性や相当性を欠くことが明らかな場合

→反組合的意思または動機があったことを推認し得る。

②解雇が合理性や相当性を欠くことが明らかであるとまではいえない場合

→反組合的意思または動機があったことを推認することはできない。

→原告側の言動等の事情から、A解雇に関して原告に反組合的意思又は動機があったと認められるかが問題となる。

→仮に、前記イの原告側の言動等から、原告が本件組合を嫌悪していたことが否定できないとしても、・・・、本件組合への嫌悪が決定的な動機となってされたものとは認められない。

【第一審判決の判断枠組み(決定的な反組合的意思または動機の有無)】

ウ. この点、「本件は、事実への評価の仕方によっては、いわゆる動機の競合も問題となりえたといえよう。だが、・・・、各審級においては、解雇それ自体の合理性・相当性をめぐる評価と不当労働行為をめぐる評価とが、いずれも競合的な関係となることがなかったため、結果として、本件において動機の競合は問題とならなかった(労働判例1309号72頁)」とする指摘もあります。

しかしながら、本件においても、解雇それ自体の合理性・相当性をめぐる評価と不当労働行為をめぐる評価とは、十分に競合的な関係になり得ると考えられます。

また、本件は、①まず判断基準の第一段階として、解雇が合理性や相当性を欠くことが明らかか否かを問題としており、合理性や相当性を欠くことが明らかである場合、反組合的意思または動機があったことを推認し得るとしているのであり、②合理性や相当性を欠くことが明らかでない場合、第二段階として、原告側の言動等の事情から、反組合的意思又は動機の有無を問題としている。さらに、仮に、原告側の言動等から、原告が本件組合を嫌悪していたことが否定できないとしても、・・・、本件組合への嫌悪が決定的な動機となってされたものとは認められないと判断しており、決定的な動機の有無によって、反組合的意思又は動機の有無を判断しています。

そして、本件のこの判断枠組みをみるに、決定的動機説を基礎としながら、さらに判断しやすいように、段階分けしたものと考えられます。すなわち、本件解雇が、決定的な反組合的意思または動機によってなされたか否かの判断について、まず第一段階として、解雇が合理性や相当性を欠くことが明らかな場合を問題とし(明らかであれば反組合的意思または動機を推認するが、決定的か否かは別途立証が必要と思われます)、第二段階として、本件組合への嫌悪の有無について、原告の言動等を詳細に認定しています(但し、従業員側に当該言動等が決定的な動機である旨の立証が必要となります)。

第4 最後に

実務においては、団体交渉中の組合員である従業員に解雇事由が認められる場合に、不当労働行為の該当性を危惧するあまり、会社が解雇の意思決定を躊躇することが多々あると思われます。

この点、本判決は、そのような場合において、一定の判断枠組みを示した点に意義があると思われますので、参考にしてください。

以上

【主な参考文献】

・菅野和夫・山川隆一著「労働法(第13版)」弘文堂 1142頁から1145頁

・荒木尚志「労働法(第5版)」有斐閣 771頁から774頁

・水町勇一郎著「詳解労働法[第3版]」東京大学出版会 1245頁から1248頁

・労働判例2024.7.15(No.1309)69頁から88頁