ハラスメントとメンタル不全

目次

1.ハラスメントとは

(1)定義、特質

「ハラスメント(harassment)」とは、「自分より弱い立場にある者に対して、心理的・肉体的攻撃を繰り返し、相手に深刻な苦しみを与える行動」をいいます(「日本語大辞典」講談社、1989年)。ハラスメントの判断は、原則として、被害者の「主観」を出発点としますが、違法性判断としては平均的な被害者を基準とします(海上自衛隊事件、福岡高判平20.8.25)。「優劣関係」は相対的なものですので、誰もが「加害者」になったり、「被害者」になったりする特質があります。

(2)ハラスメントは様々な場面で発生します。たとえば、次のような例があげられます。

①職場・・・「パワー・ハラスメント(パワハラ)」「セクシュアル・ハラ スメント(セクハラ)」「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」

②教育現場・・・「アカデミック・ハラスメント(アカハラ)」 「スクール・ハラスメント」「キャンパス・ハラスメント」 「モンスター・ペアレント」

③医療現場・・・「ドクター・ハラスメント」「モンスターペイシェント」

④家庭・・・「ドメスティック・バイオレンス」

2.メンタル不全

メンタル不全とはメンタルヘルス不全(不調、低下)の略語であり、医学的には、うつ病などの精神疾患・状態にあることを意味します。先進各国の産業において、深刻かつ重要視されているテーマの一つです。職場のパワハラ・いじめ、セクハラ、マタハラ等のハラスメント、過重な労働による過労は、被害者に対して強度のストレスを与え、うつ病等の精神疾患を招来することが明らかになってきています。

精神障害等に係る労災請求・認定件数の推移は年々急増しており、平成11年度は請求件数155件のうち認定件数が14件だったのに対し、平成26年度は請求件数1456件のうち認定件数が497件となっています。

3.使用者の義務

使用者としては、加害者の不法行為について、使用者責任に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。それ以外にも、使用者は、雇用契約における信義則上の付随的義務として、労働者に対して、物理的・精神的に良好な状態で就業できるように職場環境を整備する義務(=職場環境配慮義務)を負っており、その一環として、従業員の職場復帰を支援する義務があります(労働契約法5条「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」)。 具体的な職場復帰支援の内容は、厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に示されているガイドラインをご参照ください。

さらに、ハラスメントにより、うつ病などのメンタル不全に陥って就労が困難になっていたり、休職していたりする場合、事業主には「過度の負担」がない限り、合理的配慮措置義務が生ずることになりました(改正障害者雇用促進法)。

具体的な例として、別の職務に就かせることが具体的に可能かどうか、労働者側が希望する当該措置が使用者の過重な負担になる場合には、その理由を説明したり、「リハビリ出社制度」(厚労省は「試し出勤制度」と呼称しています)を活用するなど、検討する必要があります。

ハラスメントとメンタル不全問題にお悩みの経営者の方は、同問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

4. ハラスメントとメンタル不全が企業経営に及ぼす影響を俯瞰する

(1)最新統計で読み解くハラスメント発生率の推移

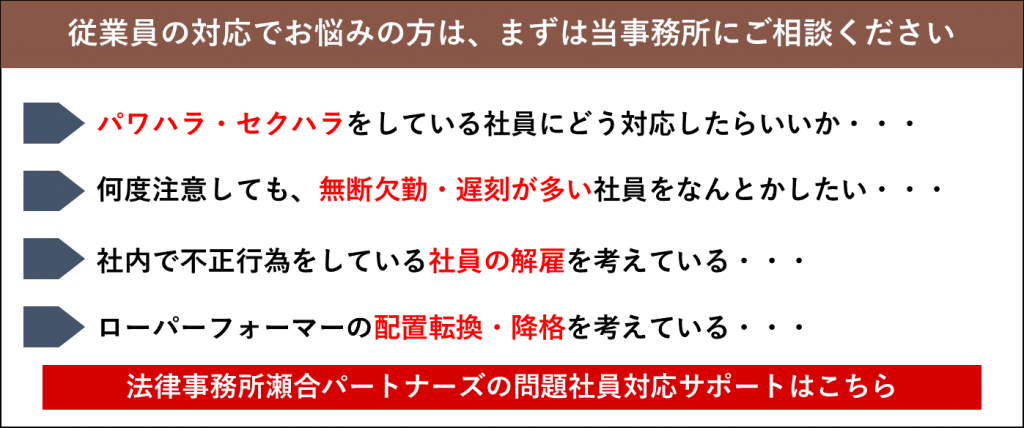

職場におけるパワハラ・セクハラなどのハラスメント行為は、年々その相談件数が増加しています。厚生労働省の統計によれば、パワーハラスメントは労働相談の中でも特に高い割合を占めており、企業にとって早期対応が不可欠です。特に中小企業では、適切な社内体制が整っていないケースも多く、予防策が急務となっています。

(2)メンタル不全による欠勤と人件費の増大がもたらす損失

ハラスメントが原因でうつ病などのメンタル不調を引き起こし、長期欠勤や離職につながる事例が後を絶ちません。その結果、業務の遅延や生産性の低下、人件費の増加が企業経営に深刻な打撃を与えます。従業員のメンタルヘルス対策と職場環境の整備は、今や重要な経営課題です。

5. 経営者に寄せられる典型的なハラスメント相談とは

(1)部下からパワハラ申告を受けたときに直面する課題

「上司による過度な叱責」「人格否定の発言」など、部下からパワハラの申告を受けた際、経営者や人事担当者は迅速かつ慎重な対応が求められます。初動対応を誤ると、企業の法的責任や風評被害にもつながる可能性があるため、適切なヒアリング体制の整備が重要です。

(2)セクハラ被害で休職者が出た場合の初動対応

社内でのセクハラ被害が原因で従業員が休職に至った場合、被害者へのケアと同時に、加害者への迅速な対応が求められます。再発防止の観点からも、社内規定の整備や再教育の実施が必要不可欠です。

6. 社内だけで対処した場合に潜む法的リスク

(1)初動調査の誤りが訴訟へ発展するメカニズム

ハラスメント事案への社内調査が形式的なものに終始し、適切な調査がなされなかった場合、企業は安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象となるリスクがあります。

(2)対応遅延による行政指導・企業イメージ低下のリスク

ハラスメントの放置や対応の遅れは、労働基準監督署などによる行政指導の対象となり、企業の社会的信用を大きく損なうことがあります。SNS等による情報拡散により、ブランドイメージの低下も避けられません。

7. 事例で学ぶハラスメント悪化の要因

(1)言動エスカレーションが止められなかったケース

当初は軽微な注意にすぎなかったものが、日を追うごとに感情的な叱責へとエスカレートし、パワハラと認定された事例です。初期段階で適切に介入していれば回避できた典型例といえます。

(2)長時間労働とパワハラが複合したケース

恒常的な残業や休日出勤の中で、上司からの強いプレッシャーが重なり、従業員がメンタル不全に陥ったケースです。労務管理の適正化は、ハラスメント対策の基本でもあります。

(3)リモート環境で発生したオンラインハラスメント事例

在宅勤務中のWeb会議やチャットツール上での不適切な言動が、オンラインハラスメントとして問題化するケースも増えています。リモート環境下でも企業には適切な対処義務が求められます。

(4)管理職のセクハラがメンタル不全を招いたケース

職場の立場を利用したセクハラ行為が原因で、被害者が精神疾患を発症し、長期療養に至った事案です。権限を持つ管理職こそ、コンプライアンス意識の徹底が求められます。

(5)社内調査の不備が二次被害を拡大させたケース

ヒアリング情報の漏えいや偏った処分判断が、被害者・加害者の双方に不信感を与え、最終的に訴訟へと発展した事例です。公平性・客観性を確保した調査体制が不可欠です。

8. メンタル不全がもたらす経済的損失とコンプライアンス違反

(1)長期休職による生産性低下と代替要員コスト

長期休職が続くことで現場の業務が回らなくなり、周囲の従業員への負荷が増加します。結果として生産性が低下し、人材確保のためのコストも発生します。

(2)労災認定・損害賠償請求が企業財務に与える影響

ハラスメントを原因とした精神障害が労災認定された場合、民事上の損害賠償請求に発展するケースもあり、企業の財務に大きな影響を与えます。

9. 弁護士が介入することで得られる実務メリット

(1)証拠保全と調査手法の最適化で紛争を未然に防止

弁護士が初動から関与することで、証拠の収集やヒアリングの進め方が最適化され、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

(2)適切な示談交渉で損失を最小化する戦略

訴訟リスクを回避するためには、冷静かつ迅速な示談対応が重要です。弁護士が介入することで、被害者との交渉がスムーズに進みます。

(3)労基署・行政対応をスムーズに進める専門支援

行政対応においても、弁護士が対応することで企業の主張が整理され、労働基準監督署などへの説明が適切に行えます。

(4)メンタルヘルス施策の法令適合と運用フォロー

ストレスチェック制度や産業医との連携支援など、メンタルヘルス対策を法令に適合した形で構築・運用できます。

(5)社内研修の実施で再発を防止する仕組みづくり

職場内研修の実施により、ハラスメントへの理解を深め、企業文化の改善につなげることができます。

10. 弁護士が提供するハラスメント対応サービスの全体像

(1)ハラスメント防止規程の整備と周知徹底

就業規則や社内規程におけるハラスメント防止規定の整備は、企業の予防措置義務を果たすうえで不可欠です。弁護士が法的観点からの内容チェックを行い、従業員への周知方法までサポートします。

(2)外部窓口としての第三者調査と報告書作成

公正・中立な立場での事実調査が求められる場合、弁護士が第三者機関として関与し、法的根拠のある報告書を作成します。

(3)メンタルヘルス相談窓口構築と運用サポート

従業員が安心して相談できる外部窓口を整備し、問題の早期発見と職場復帰支援を実現します。弁護士が運用面のアドバイスも行います。

11. 顧問契約を活用した継続的リスクマネジメント

ハラスメントの予防・再発防止には、継続的なリスク管理が不可欠です。弁護士との顧問契約により、日常的な法務相談が可能となり、トラブルの芽を早期に摘むことができます。労務管理の強化や社内体制の整備を通じて、企業のコンプライアンスを確保しましょう。

- セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)

- ハラスメントの定義・種類

- ハラスメントをした従業員の処遇

- パワーハラスメント(パワハラ)

- マタニティ・ハラスメント(マタハラ)

- メンタルヘルス不調と企業が気を付けるべき労災対応

- メンタルヘルス不調の問題を抱える社員に対する使用者の安全配慮義務

- メンタル不全と職場復帰

- 会社が知っておくべき「メンタルヘルス問題」の注意点

- 就活生からハラスメント申告があった場合の企業の対応方法

- 退職者からハラスメント申告があった場合の企業の対応方法